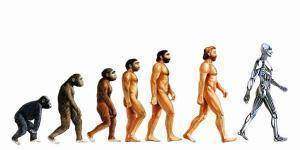

Quelle trace de l’évolution dans nos comportements?

La domination des hommes dans l’organisation sociale est la règle dans une majorité de cultures et de civilisations. Les hommes dirigent les affaires sociales, économiques et politiques, tandis que les femmes restent centrées sur la famille. Pourquoi la situation des femmes est-elle le plus souvent dévalorisée alors qu’elles constituent la moitié de l’humanité ? Cette question a été l’objet d’études approfondies dans différentes disciplines, anthropologie, ethnologie, sociologie, histoire, psychanalyse.

La domination des hommes dans l’organisation sociale est la règle dans une majorité de cultures et de civilisations. Les hommes dirigent les affaires sociales, économiques et politiques, tandis que les femmes restent centrées sur la famille. Pourquoi la situation des femmes est-elle le plus souvent dévalorisée alors qu’elles constituent la moitié de l’humanité ? Cette question a été l’objet d’études approfondies dans différentes disciplines, anthropologie, ethnologie, sociologie, histoire, psychanalyse.

Un héritage envahissant:

Les explications les plus en vogue de ces dernières années viennent de la « psychologie évolutionniste », nouvelle discipline alliant biologie de l’évolution, sociobiologie et psychologie. Les arguments reposent sur ce postulat : les conduites dominatrices des hommes sont des comportements d’origine biologique, qui sont le fruit d’une sélection naturelle depuis les temps préhistoriques. Cet ordre hiérarchique entre les sexes a perduré, car il aurait été le plus efficace pour la survie et la reproduction de l’espèce humaine. Les

arguments à l’appui de cette théorie sont présentés comme très scientifiques, fondés sur l’évolution du cerveau, l’étude des sociétés animales et les sciences cognitives. Cette thèse incarne une idéologie particulière, comme en témoignent les propos de l’entomologiste américain Edward O. Wilson, fondateur de la sociobiologie dont l’objet est Y «l’étude systématique des bases biologiques de tous les comportements sociaux, y compris humains».

D’après Wilson : «Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les hommes chassent et les femmes restent chez elles. Cette distinction persiste de façon marquée dans la plupart des sociétés agricoles et industrielles; et pour cette seule raison, elle apparaît comme ayant une origine génétique […] en conséquence, même avec une éducation identique et un égal droit d’accès à toutes les professions, les hommes auront un rôle bien plus grand dans la vie politique, dans les affaires et dans la science ».

Ce type de déclaration n’est pas neutre, car il revient à éliminer d’autres conceptions issues des sciences humaines, face à l’argument de l’évolution génétique qui aurait réponse à tout.

Pour les sociobiologistes, la préhistoire fournit une mine de «justifications » des comportements qualifiés d’instinctifs. Les caractéristiques des hommes et des femmes actuels peuvent être ainsi interprétées comme le résultat d’une histoire, le fruit d’une sélection qui s’est opérée au cours de l’évolution du fait de la répartition des tâches.

Les rôles particuliers de chaque sexe auraient progressivement forgé des structures cérébrales différentes : l’homme se serait adapté à la chasse impliquant la poursuite du gibier, ce qui expliquerait un bon repérage dans l’espace. Côté féminin, les mères, à force de s’occuper de leur progéniture, auraient développé davantage des capacités langagières. Dans cette logique, les hommes apparaissent programmés pour la compétition, les femmes pour la coopération.

Ces arguments sont systématiquement repris par ceux qui entretiennent une approche simpliste des spécificités hommes- femmes. Ainsi Alan et Barbara Pease, dans leur livre Pourquoi les hommes n’écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire une carte routièrepartent du principe que ces différences résultent de cerveaux ayant divergé dans leur évolution. L’homme aurait développé une vision droite à longue portée (ce qui serait favorable à la conduite routière) et la femme une vision périphérique liée à la pratique de la cueillette qui privilégierait une attention aux détails.

À la recherche de la femme préhistorique:

Mais que sait-on réellement de la vie sociale de nos ancêtres ? Peu de choses et ce d’autant plus qu’on recule dans l’histoire de l’humanité, car les vestiges fossiles sont rares. Ainsi, entre les premiers australopithèques, il y a environ 4 millions d’années et le passage de Y Homo erectus à Y Homo sapiens, il y a 200 000 ans, on n’a trouvé que deux squelettes dignes de ce nom et une trentaine de crânes. Ce n’est pas avec si peu d’indices que l’on peut savoir à quoi ressemblaient les populations et encore moins comment se répartis s aient les rôles entre les sexes pour subsister.

Quant à la fameuse Lucy, notre «Eve africaine» vieille de 3 millions d’années, certains préhistoriens pensent qu’elle aurait pu aussi bien se prénommer Lucien. La gracilité de Lucy peut en effet correspondre à une femme, mais aussi à un homme jeune. Déterminer le sexe d’un squelette même contemporain est un exercice très difficile.

La forme des os varie plus ou moins entre tendance féminine ou masculine. Bassin, crâne et fémurs ne vont pas forcément ensemble. Un individu peut avoir un bassin plutôt masculin et un crâne de type féminin. De plus, la face et la boîte crânienne se modifient avec l’âge, l’assemblage des os va en se masculinisant. Identifier le sexe d’un squelette nécessite donc plusieurs critères bien définis qui, jusqu’à présent, ont été peu souvent réunis chez les rares fossiles des ancêtres de Y Homo sapiens.

Prétendre que, depuis l’origine de l’humanité, l’homme part à la chasse, car c’est le plus fort, et apporte son butin à la femme fragile, restée avec sa progéniture au fond de la caverne, n’a aucun fondement scientifique. Il s’agit typiquement d’une représentation mythique, qui consiste à projeter nos cadres mentaux sur les cultures des hommes du passé, avec comme toile de fond les images des récits bibliques des origines. C’est probablement une des raisons du succès de cette théorie, avec en plus cette vision imaginaire de la vie sexuelle bestiale des hommes préhistoriques, bien commode pour

justifier nos pulsions. On pense toujours à l’homme de Cro-Magnon, gourdin à la main, tirant sa femme par les cheveux.

Ce n’est que récemment, dans les années 80, que le mythe de l’homme chasseur a été remis en question. Sur la base d’analyses détaillées de documents archéologiques du paléolithique moyen (-200 000 à -30 000 ans), Lewis Binford (université du Nouveau-Mexique) est arrivé à la conception que les premiers hominidés étaient avant tout des charognards qui consommaient des bêtes déjà mortes. S’ils chassaient, ce n’était pas du gros gibier, mais des petits animaux, à l’aide d’outils, filets, lances, haches… Les femmes comme les hommes devaient participer à ces tâches. On imagine en effet que dans des populations vivant en petits groupes et tributaires de la nature, la participation de tous était indispensable pour survivre.

Partage des rôles et lieux communs:

A partir de 30 000 ans, les traces de la vie des premiers Homo sapiens sapiens (dont Cro-Magnon) s’accumulent : peintures rupestres, art mobilier (statuettes, colliers), sépultures avec offrandes. C’est une révolution symbolique et technique : naissance des mythes et des croyances religieuses, expression artistique, diversification des outils, nouvelles techniques. Les vestiges témoignent de facultés de synthèse et d’abstraction, donc d’une pensée symbolique, qui suggèrent que ces hommes avaient le même cerveau que nous. Nous avons très peu d’indices pour tenter d’imaginer leur organisation sociale. Qui s’occupait de la chasse, du dépeçage, de la cueillette, de la fabrication des outils, des vêtements ? Il est important de noter que la notion d’outil préhistorique reste chargée de préjugés masculins. On se représente un bel outil de silex taillé comme ayant été conçu par un homme fort pour s’en servir, couper, chasser, défricher… Pourtant, on retrouve surtout d’innombrables petits outils dans les fouilles. Et comme la taille de la pierre réclame plus d’habileté que de force, rien n interdit de penser que les femmes sculptaient la pierre pour fabriquer les outils. L’archéologue Jeannine Kimball a découvert

en 1997, au Kazakhstan, la tombe d’une probable «femme» de Cro-Magnon, entourée d’armes et elle-même transpercée de silex. Serait-elle morte au combat ? La difficulté de se prononcer sur ce type de scénario est évidente. Il en est de même pour les représentations des gravures rupestres et des statuettes qui évoquent la sexualité (corps de femmes aux seins et fesses énormes, phallus, scènes d’accouplement et d’accouchement). S’agit-il de la figuration de pratiques sexuelles, de l’expression de croyances magiques, de rituels de fécondité ? Ces questions ont donné lieu à nombre de spéculations qui traduisent le pouvoir de fascination de ces images sur nos esprits « civilisés ». Les scénarios les plus divers ont été proposés selon les courants conservateurs ou féministes. Les uns voient dans les représentations femme/fécondité et homme/taureau des indices de rapports inégalitaires entre les sexes. D’autres contestent le rôle central attribué au mythe de la fécondité. Pour eux, les difficultés de subsistance de groupes nomades nécessitaient d’espacer les naissances afin de réduire la concurrence pour la nourriture.

Au Néolithique, période de la sédentarisation et des débuts de l’agriculture (à partir de -10000 ans), ces modes de vie devaient supposer une organisation sociale adaptée, avec une répartition des rôles entre les individus et entre les sexes. Là encore, les questions demeurent malgré la richesse et la diversité des vestiges de cette époque. Dans les années 60, l’archéologue anglais James Mellaart met au jour le site de Çatal-Hüyük, en Anatolie, la plus vieille ville du monde aujourd’hui connue, datée de -7 000 ans. La conservation de l’habitat, des fresques murales et des sépultures est exceptionnelle. On y trouve profusion d’armes, outillage agricole, ustensiles de cuisine, vêtements, tapis, bijoux, miroirs… qui témoignent d’une civilisation avancée.

De plus, les nombreuses statuettes de femmes obèses découvertes sur le site ont fait dire à Mellaart que les habitants de Çatal- Hüyük pratiquaient le culte de la «Déesse-Mère», symbole du pouvoir matriarcal et de la fécondité triomphante. Cette thèse a eu un franc succès. D’une part, elle reprenait les vieux mythes du matriarcat primitif cher à l’imaginaire du XIXe siècle, avec les amazones et les déesses conquérantes. D’autre part, elle se posait à l’origine d’autres

formes de culte de la «Grande-Déesse», apparues plus tard au Moyen-Orient et qui auraient régné sur toute l’Europe avant que s’impose l’ordre patriarcal. Depuis les années 90, la théorie de Mel- laart a été récusée par d’autres archéologues qui opposent un regard plus diversifié sur ces représentations féminines. Ils relèvent la difficulté de discerner ce qui est sacré de ce qui ne l’est pas. De plus, les figures des femmes du Néolithique ne sont pas toutes obèses. Elles sont parfois sveltes et gracieuses et ne sont pas toujours sexuées. Actuellement, d’autres orientations sont proposées qui admettent des interprétations multiples, sans imposer une signification dominante. Les démarches sont moins partisanes et vont, on peut l’espérer, contribuer à sortir de l’ombre le rôle de toute une moitié de l’humanité dans les sociétés préhistoriques.

Contrôler la fécondité:

Alors que vestiges et restes fossiles sont trop rares pour reconstituer l’organisation sociale et familiale de nos ancêtres, d’autres arguments font appel à la théorie de l’évolution pour expliquer les rapports sociaux entre les sexes. On serait passé, selon une «loi naturelle», de la promiscuité bestiale de la horde primitive, au matriarcat préhistorique, puis aux formes patriarcales des sociétés contemporaines. Faute de preuves, cette conception «évolutionniste» est davantage mythique que scientifique. Elle est, de plus, en complète contradiction avec les données de l’anthropologie, discipline qui étudie l’organisation sociale et culturelle des différentes ethnies et groupes humains qui peuplent la planète.

Nulle part il n’existe de population sans règles sociales, sans traditions, sans croyances. De l’équateur aux pôles, des îles du Pacifique aux Amériques et à l’Afrique, chaque société a ses systèmes de pensee, ses lois et ses mythes. Nombre d’anthropologues ont montré que la diversité des cultures du monde ne peut se décrire en terme de progrès linéaire, des plus «primitives» aux plus «évoluées ». Les relations hiérarchiques entre les sexes, les liens de parente et les formes de la famille ne peuvent être pensés selon un schéma évolutif simpliste. La diversité des constructions sociales

montre qu’elles n’obéissent pas à une loi universelle qui aurait pour fondement un ordre naturel.

Or, malgré cette diversité, il existe une constante : la différence entre masculin et féminin semble toujours avoir été interprétée de façon hiérarchisée au bénéfice du masculin. Une raison souvent invoquée est la faiblesse physique des femmes, leur vulnérabilité pendant la grossesse et l’allaitement qui seraient la base de la répartition des tâches et de la division du travail. De là, les rapports sociaux se seraient construits en faveur des hommes. Cette vision naturaliste de «bon sens» ne peut, à elle seule, expliquer le statut dominant des hommes. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les femmes contribuent autant que les hommes au travail et sont loin de rester sédentaires et vouées aux soins des enfants.

Chez des groupes de chasseurs-cueilleurs d’Afrique du Sud, les femmes parcourent des dizaines de kilomètres pour la collecte de nourriture végétale qu’elles doivent transporter avec en plus leur enfant sur le dos. Elles contribuent aux deux tiers à l’apport de nourriture pour la survie du groupe, mais elles ne détiennent pas pour autant le pouvoir. Dans d’autres sociétés, c’est la situation inverse. Chez les tribus des îles Samoa de Polynésie, il était interdit aux femmes de participer à l’exploitation de la terre, alors qu’il s’agit du moyen principal de subsistance.

Ces exemples et bien d’autres montrent que, dans ces sociétés traditionnelles, ce n’est pas la division du travail fondée sur des critères physiques qui est le moteur de la hiérarchie entre les sexes. Pour Lévi-Strauss, le processus de domination des hommes s’est d’abord construit dans la pensée, dans l’élaboration des récits mythiques qui expliquent l’origine de l’humanité. Ces mythes, dans leur diversité, ont un point de départ en commun : la différence des sexes face à la reproduction de la vie. Cette inégalité fondamentale a donné lieu à nombre de constructions symboliques dont la fonction est de permettre aux hommes de contrôler cette fécondité qui leur échappe, de s’approprier le pouvoir procréateur des femmes. De là découle la construction de systèmes de parenté, de règles de hiérarchies sociales, qui au final vont légitimer le pouvoir des hommes sur les femmes. Les documents ethnologiques, tout comme les récits de l’Andquité.

témoignent de ces systèmes d’appropriation des femmes par les pères et les frères qui disposent d’elles, les échangent pour se procurer des épouses. Même dans les rares sociétés «matrilinéaires», où la descendance et le droit à la succession passent par les mères et excluent les pères, ce sont les oncles maternels qui exercent le pouvoir. Dans toutes ces cultures traditionnelles, la femme n’est jamais considérée par la société des hommes comme un partenaire égal en droit.

Les mœurs issues des codes culturels:

Les rapports entre les sexes semblent échapper au temps. L’histoire de l’humanité laisse penser qu’il n’existe pas une cause unique aux diverses formes de domination masculine. Mais dans toutes les sociétés, des règles ont été instaurées pour contrôler la sexualité. Ces règles, ces normes s’inscrivent dans les mentalités, dans les traditions propres à chaque culture. Ainsi, de nos jours, l’âge d’entrée dans la sexualité varie largement à travers la planète. Dans les pays d’Afrique sub-saharienne et en Inde, les coutumes veulent que les femmes entament une vie conjugale et reproductive le plus précocement possible. Les jeunes filles à peine pubères sont souvent mariées à des hommes sensiblement plus âgés, la domination d’âge renforçant alors la domination de sexe.

L’initiation sexuelle masculine est plus tardive et commence en général avant le mariage. Inversement, dans les cultures latino-américaines et en Europe du Sud, le contrôle social vise à retarder la mise en union des femmes et leur entrée dans la sexualité en faisant tout pour préserver leur virginité. Les jeunes gens, au contraire, sont incités à prouver rapidement « qu’ils sont bien des hommes», avec des prostituées ou des femmes plus âgées. Par exemple, au Brésil, l’écart entre le premier rapport sexuel et le mariage est de sept ans pour les hommes et d’un an pour les femmes. En Europe du Nord, les âges d’entrée dans la sexualité sont proches et la vie en couple relativement tardive.

Les études anthropologiques et sociologiques s’accordent à montrer que les rapports entre les sexes, qu’il s’agisse des relations sociales ou de l’expression de la sexualité, sont avant tout des faits

de culture qui s’inscrivent dans une histoire, s’apprennent et se transmettent. Il n’y a pas grand chose de cérébral ou d’hormonal dans tout cela. Et surtout pas de loi immuable.

L’histoire montre qu’il existe cependant des brèches dans les systèmes de pouvoir masculin. Les révolutions, les guerres, les combats politiques contre le totalitarisme, ont modifié les rapports entre hommes et femmes.

Contextes historiques et combats politiques des femmes ont conduit à des remaniements dans le partage du travail, dans les voies d’accès au savoir et au pouvoir.

La liberté de choisir son conjoint, de divorcer le droit à la contraception, l’égalité juridique, sont des réalités dans nos sociétés occidentales. Le contraste est flagrant avec les pays en voie de développement où les inégalités persistent et parfois s’aggravent: prostitution, contamination par le virus du sida, guerres civiles, touchent tout particulièrement les femmes.

Prétendre que les inégalités entre hommes et femmes s’expliquent par un ordre biologique naturel, c’est ignorer l’histoire et nier la réalité. C’est la pensée humaine qui a construit des systèmes d’interprétation et des pratiques symboliques, constituant autant de manières d’organiser et de légitimer la primauté des hommes sur les femmes.