Cerveau sexe et pouvoir : l’illusion d’une réalité virtuelle

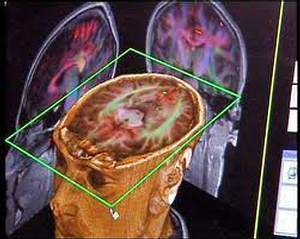

Certes, l’imagerie cérébrale captive : avec elle, les scientifiques accèdent à l’intérieur du crâne et peuvent suivre le cerveau en pleine activité. Ils le voient « s’animer » quand s’ébauche un mouvement, ils suivent à la trace les réponses aux signaux visuels ou auditifs, ils localisent les circuits activés lors d’un calcul mental ou d’une mémorisation. Ces images sont saisissantes…

Certes, l’imagerie cérébrale captive : avec elle, les scientifiques accèdent à l’intérieur du crâne et peuvent suivre le cerveau en pleine activité. Ils le voient « s’animer » quand s’ébauche un mouvement, ils suivent à la trace les réponses aux signaux visuels ou auditifs, ils localisent les circuits activés lors d’un calcul mental ou d’une mémorisation. Ces images sont saisissantes…

A tel point que les traces colorées qui apparaissent sont facilement prises pour la vision directe de l’activité des neurones, et même de la pensée. Pourtant, il n’en est rien. Les images obtenues par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) sont, nous l’avons vu, des reconstitutions par traitement informatique des variations locales de débit sanguin cérébral qui augmente quand les neurones s’activent. Yves Burnod, qui dirige aujourd’hui l’institut des sciences cognitives de Lyon, soulignait les limites de ces explorations dans un article intitulé « Big brother et IRM » paru en 2000 : «Les analyses sont compliquées par la résolution des appareil; actuels qui ne descend pas en dessous de quelques millimètres. Au mieux, on voit des populations de plusieurs centaines de milliers de neurones.

Or la finesse des traitements cérébraux est bien supérieure, et des neurones très proches ont des fonctions différentes, certains pouvant être activateurs quand leurs voisins sont inhibiteurs. Comme on est loin de pouvoir distinguer les circuits activateurs et inhibiteurs par imagerie fonctionnelle, on risque d’obtenir la même image quand les sujets pensent une chose et son contraire.»

Pour le psychiatre Edouard Zarifian, « voir le cerveau penser n ’est qu’une métaphore

poétique. On ne “voit” d’ailleurs rien d’autre que des listes de chiffres qui sortent des machines et que l’on transpose de manière conventionnelle avec des codes de couleur pour représenter la silhouette d’un cerveau». Edouard Zarifian dénonce par là un quiproquo fondamental sur lequel vit la psychiatrie biologique : «La compréhension des mécanismes cérébraux mis en jeu pourfabriquer des symptômes peut permettre de dire “comment ça marche”, et pas “pourquoi” à tel moment, telle personne va extérioriser ces symptômes et les inscrire dans son histoire personnelle en leur donnant un sens qui lui est propre. Les outils scientifiques permettent d’étudier ce qu’il y a d’universel en l’homme, mais pas ce qui est particulier à chacun. »

Les mêmes réserves sont exprimées par la psychologue Françoise Parot (université Paris V) : «Si la causalité psychologique est d’ordre physique, biologique, voilà que se profile la fin de l’existence de cette science humaine : on ne cherche plus l’explication psychique (construction de sens historique), on ne s’intéresse plus qu’à l’explication neurologique, neurophysiologique.» Et Yves Burnod de conclure : «La courte histoire de l’imagerie la rend encore très vulnérable aux erreurs d’interprétation. En raison de la compétition scientifique, des chercheurs risquent de dire plus qu’ils n’observent. ».

La localisation ne suffit pas:

Nul ne conteste que l’imagerie cérébrale, et tout particulièrement l’IRM fonctionnelle, a permis des progrès considérables dans la compréhension du cerveau. Toute une cartographie, jusque-là insoupçonnée, de régions activées aux cours d’opérations mentales a été dévoilée.

dans les médias, laissent penser que nos états mentaux, nos valeurs, nos affects, ont tous une localisation bien précise. Notre cerveau apparaît constitué d’une mosaïque de régions, chacune spécialisée dans une fonction donnée. Or la réalité du fonctionnement cérébral est tout autre. D’abord, une fonction n’est pas localisée exclusivement dans une seule zone. Par exemple, le langage mobilise une dizaine d’aires cérébrales qui sont réparties non seulement dans l’hémisphère gauche, mais aussi à droite. Par ailleurs, une région n’est jamais spécialisée dans une seule fonction.

Ainsi, la zone du cerveau qu’on voit s’activer pour commander un mouvement, s’active tout autant à la vision de ce même mouvement effectué par un tiers, ou même lorsqu’il s’agit d’imaginer le mouvement. En fait, ce qu’on voit dans le cerveau, c’est le «contenant» mais pas le « contenu ». « Quand, les neuroscientifiques abordent un état mental, ils ne distinguent pas le contenu et le véhicule, précise Marc Jeannerod, neuro-physiologiste à l’institut des sciences cognitives de Lyon. Pourtant, des expériences de stimulation comme celles qui provoquent le rire par excitation du girus cingulaire antérieur montrent bien que l’on peut induire un état joyeux mais sam contenu : les personnes soumises à ces tests disent ne pas savoir la raison de leur joie.»

Les images du cerveau peuvent nous dire comment on pense, mais pas à quoi, et encore moins pourquoi. Ce n’est pas parce que l’on localise des régions qui traitent les informations sur la douleur qu’on comprend l’expérience subjective de la souffrance. Mais la force de l’image est telle qu’on assimile la «circuiterie neuronale» à la pensée elle-même. Tout comme au XIXe siècle, la phrénologie prétendait que les bosses du crâne reflétaient les capacités mentales. On retrouve toujours en arrière-plan l’idée d’un déterminisme biologique des aptitudes intellectuelles, localisées une fois pour toutes dans des régions spécifiques du cerveau.

C’est précisément l’inverse que montrent bon nombre d’expériences d’imagerie cérébrale, nous révélant les formidables propriétés de plasticité du cerveau humain. Tout ce qui relève de l’expérience vécue conduit à des remaniements prononcés des cartes du cerveau. Ainsi, au début d’un apprentissage, de vastes territoires du cerveau sont recrutés. On assiste à la mobilisation de nombreuses régions qui coopèrent au sein de larges réseaux pour permettre d’acquérir de nouvelles connaissances. Puis, au fur et à mesure que l’apprentissage progresse, la mobilisation cérébrale diminue. Finalement, quand les automatismes sont acquis, les activations sont réduites à quelques zones très limitées. La place est à nouveau libre pour d’autres apprentissage. Les données expérimentales les plus récentes s’accordent à montrer que le cerveau fonctionne avant tout en construisant des chemins, en créant des liens entre les différents territoires. C’est cette participation collective des aires cérébrales qui donne un sens à une fonction. Et ces liens qui se forgent évoluent au cours du temps. On est décidément bien loin du cerveau compartimenté en régions spécialisées pour chaque fonction.

Il est intéressant de s’interroger sur le fait que cette conception perdure, y compris parmi les scientifiques. Les raisons sont tout d’abord historiques, liées au succès de la phrénologie, mais aussi aux circonstances qui, au début du siècle, ont conduit à la naissance de la neurologie.

Cette discipline s’est largement construite sur l’étude des lésions cérébrales observées chez les blessés de guerre, nombreux à cette époque. Si un trouble fonctionnel survient à la suite d’une lésion, on a tendance à penser que la région endommagée est le siège de la fonction. C’est ainsi qu’on a divisé le cerveau en aires cérébrales avec chacune sa spécialité. Mais la réalité est bien plus complexe. En fait, un déficit dû à une lésion montre que la zone cérébrale atteinte est certes nécessaire à la fonction, mais elle n’est pas pour autant suffisante.

Quoi qu’il en soit, la conception « localisationniste » a continué de s’inscrire dans les esprits des médecins et des chercheurs. C’est avec cet héritage que dans les années 80, les pionniers de l’imagerie cérébrale ont commencé leurs travaux. Chacun a en quelque sorte cherché à « planter son drapeau » dans une zone du cerveau. Or à l’époque, on ne pouvait pas voir le cerveau entier. Il fallait rester dans les limites de quelques régions, qui prenaient d’autant plus d’importance qu’on ignorait ce qui se passait ailleurs. Depuis, les techniques ont considérablement progressé. Le cerveau est non seulement accessible dans son intégralité, mais surtout on peut étudier

son fonctionnement dans le temps. Et c’est précisément la prise en compte de la dynamique et de l’évolution des réseaux neuronaux qui a bouleversé les anciennes conceptions sur les localisations cérébrales. Comme le soulignejohn Marshall, spécialiste de neuroradiologie, dans un article consacré à ces questions, «les travaux récents indiquent que la localisation des fonctions n’est pas fixée dans le cerveau comme les études de lésions ou les premiers travaux d’imagerie le suggéraient». Sa conclusion est claire : «Les nouvelles méthodes pour mesurer l’intégration fonctionnelle dans différentes aires du cerveau risquent de conduire à une vision de l’organisation cérébrale radicalement différente des modèles des XIXe et XXe siècles. »

Malgré cette tendance, les vielles idées sont toujours présentes. Car voir la matérialité cérébrale d’un comportement ou d’une pensée laisse croire qu’on peut en comprendre l’origine. C’est apporter une réponse simple à nos interrogations fondamentales sur la «nature» humaine. On est rassuré face aux doutes et aux questionnements de la philosophie et autres sciences humaines. C’est une des raisons qui font que les neurobiologistes sont désormais en première ligne dans l’explication de la pensée humaine.