Anticancer : La chaîne alimentaire en péril

Tout le monde connaît une amie qui est en « surpoids ». Depuis qu’elle est enfant, elle a toujours été enrobée. Malgré des régimes en tous genres et un exercice physique régulier, elle n’a jamais pu trouver une ligne « normale », et elle s’énerve contre le « pneu » qui ceint ses hanches et qui résiste à tous ses efforts. Même quand elle réussit à respecter son régime, elle ne perd que très peu de poids, pour le reprendre presque immédiatement au moindre écart. Pourtant, elle fait attention à ne pas manger de beurre (seulement de la margarine, depuis vingt ans), et à consommer les huiles « équilibrées » et « polyinsaturées » que les nutritionnistes lui ont recommandées (et qui sont très riches en huile de tournesol ou de colza).

Un des plus grands mystères de l’épidémiologie moderne, mis à part le cancer, concerne l’épidémie d’obésité. Après le tabac, l’obésité est le deuxième facteur de risque pour le cancer. Or, on le comprend depuis peu, l’obésité et le cancer ont une racine commune. Mais examinons d’abord l’énigme de l’obésité.

Entre 1976 et 2000, les Américains ont réussi à réduire considérablement leur consommation de graisse (- 1 %), et même la quantité totale de calories ingérées (- 4 %). Pourtant, l’obésité a continué sa course galopante, augmentant de 31 % pendant la même période37… Le patron du plus grand département d’épidémiologie de la nutrition, à Harvard, le professeur Walter Willett, résume le constat dans le titre de son retentissant article : « Manger gras joue un rôle majeur dans l’obésité : NON ». Ce phénomène baptisé « paradoxe américain » affecte en réalité toute l’Europe – et plus encore Israël.

C’est une équipe de chercheurs français qui a la première réussi à percer l’énigme du paradoxe américain. Gérard Ailhaud, la soixantaine, un peu enrobé lui-même, les yeux pétillants d’intelligence et de curiosité, est parti d’une observation très simple. Au moment où tout le monde mettait l’épidémie d’obésité sur le compte de la « malbouffe » et du manque d’exercice physique, il relevait une anomalie dans le raisonnement : aux Etats-Unis, la masse de tissu gras des enfants de moins de un an a doublé entre les années 1970 et 1990… Dans un livre passionnant qui raconte l’aventure de leurs découvertes, Pierre Weill – à la fois biochimiste et agronome, et membre de l’équipe de recherche – rapporte la remarque de son ami Ailhaud : «A un âge qui va de 6 à 11 mois, on ne peut pas incriminer MacDo, le grignotage, la télé et le déficit d’activité physique ! »

Non, les nourrissons ne sont pas suralimentés. On leur donne toujours la même quantité de lait, qu’il soit maternel ou matemisé. Gérard Ailhaud et son confrère Philippe Guesnet ont pu démontrer que c’est le changement dans la nature du lait depuis 1950 qui serait responsable de l’obésité des nourrissons. Ce déséquilibre agit à la fois sur la croissance des cellules adipeuses et sur celle des cellules cancéreuses. Voici comment.

La malbouffe des vaches et des poules

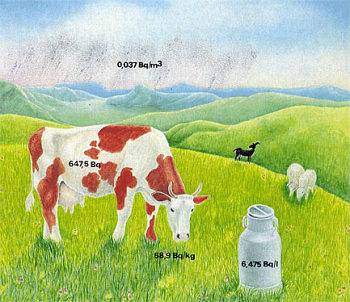

Dans le cycle de la nature, les vaches mettent bas au printemps, au moment où l’herbe est le plus grasse, et font du lait pendant plusieurs mois, jusqu’à la fin de l’été. L’herbe de printemps est une source particulièrement riche en acides gras oméga-3, qui se retrouvent donc concentrés dans le lait des vaches élevées en pâturage, et par conséquent dans tous ses dérivés, beurre, crème, yaourt, fromage. Les oméga-3 de l’herbe se retrouvent également dans la viande du bœuf qui s’en nourrit, et dans les œufs des poules élevées en liberté et nourries au fourrage (plutôt qu’au grain).

À partir des années 1950, la demande pour les produits laitiers et la viande de bœuf a tellement augmenté que les éleveurs ont dû contourner la contrainte du cycle naturel de production du lait, et réduire l’espace d’herbage nécessaire pour nourrir un bovin de 750 kg. Les pâturages ont donc été abandonnés au profit de l’élevage en batterie. Le maïs, le soja et le blé, qui constituent désormais l’alimentation principale des bêtes, ne contiennent quasiment pas d’oméga-3. Ils sont en revanche très riches en oméga-6. Ces acides gras oméga-3 et oméga-6 sont dits essentiels car ils ne peuvent être fabriqués par le corps humain ; par conséquent, la quantité d’oméga-3 et 6 dans notre corps découle directement des quantités présentes dans notre alimentation. Celles-ci dépendent à leur tour de ce qu’ont absorbé les vaches ou les poules dont nous tirons notre nourriture. Si elles mangent de l’herbe, alors la viande, le lait et les œufs qu’elles nous offrent sont parfaitement équilibrés en oméga-3 et oméga-6 (un équilibre proche de 1/1). Si elles mangent du maïs et du soja, le déséquilibre dans notre organisme atteint les taux actuels, soit 1/15, voire 1/40 chez certains d’entre nous.

Les oméga-3 et les oméga-6 présents dans notre corps sont en compétition permanente pour le contrôle de notre biologie. Les oméga-6 facilitent le stockage des graisses, la rigidité des cellules, la coagulation et les réponses inflammatoires aux agressions extérieures. Ils stimulent donc la fabrication de cellules graisseuses dès la naissance. Les oméga-3, au contraire, participent à la constitution du système nerveux, rendent les cellules plus souples et calment les réactions d’inflammation. Ils limitent aussi la fabrication des cellules adipeuses40’44. L’équilibre de la physiologie dépend étroitement de l’équilibre entre oméga-3 et oméga-6. Or, ce rapport est celui qui a le plus changé dans notre alimentation en cinquante ans.

Il n’y a pas seulement les bovins. L’alimentation des poules aussi s’est transformée de fond en comble, et les œufs – aliment « naturel » par excellence – ne contiennent plus du tout les mêmes acides gras essentiels qu’il y a cinquante ans. Le docteur Artemis Simopoulos est une grande nutritionniste américaine d’origine grecque, qui a dirigé la branche de recherche en nutrition du National Institute of Health américain. Elle a publié une étude curieuse dans le New England Journal of Medicine : les œufs pondus par les poules élevées au grain de maïs (presque universel aujourd’hui) contiennent 20 fois plus d’oméga-6 que d’oméga-3. Alors qu’ils sont en quantités quasi égales dans la ferme où elle a grandi en Grèce.

Parallèlement au bouleversement de son régime alimentaire, le bétail est parfois traité avec des hormones comme l’estradiol et le zéranol afin d’accélérer sa prise de poids. Ces hormones s’accumulent dans le tissu gras et sont excrétées dans le lait. Récemment, une nouvelle hormone synthétique a été mise au point aux États-Unis pour stimuler la production de lait – le rBGH (recombinant bovine growth hormone, aussi appelée BST). Elle agit sur les glandes mammaires de la vache et permet d’augmenter la production de lait de façon importante. Le rBGH est encore interdit en Europe et au Canada, mais, à

la faveur des accords commerciaux internationaux, cette hormone risque de se retrouver dans nos assiettes via l’importation de produits dérivés du lait américain. On ne connaît pas les effets du rBGH sur l’homme, mais on sait qu’il favorise la production de l’IGF chez la vache, que cette IGF se retrouve dans le lait, et qu’elle n’est pas détruite par la pasteurisation. L’IGF est un facteur majeur de stimulation des cellules graisseuses. Comme on l’a vu, c’est aussi un accélérateur de croissance des tumeurs cancéreuses.